車のバッテリーの寿命ってどのぐらい?判別方法やHEV、EVとの違いも紹介します。

車が走行するためには電装品は欠かせませんが、その電装品の電力をためておく部品がバッテリーです。

バッテリーは数年で経年劣化が進んで寿命を迎える部品で、適切に定期交換が必要です。

また普通のガソリン車とHEV(ハイブリッド車)やEV(電気自動車)などの電動車では、バッテリーの扱いが違います。

この記事ではバッテリーの寿命や交換方法、電動車のバッテリーについても紹介します。

このページの目次

車のバッテリーの役割

バッテリーは電力を発生させたり貯蔵したりすることが可能な電気部品で、車に不可欠な部品の一つです。

現代の車はさまざまな電装品、電子部品が搭載されており、その電源となるのがバッテリーです。

ガソリンエンジンは内部で燃料と空気の混合気を爆発させることで動力を得ていますが、その爆発にはスパークプラグで発生する電気火花を用いており、電力が必要です。

またエンジン以外の動力部品やコンピュータ、内装部品にも幅広く電気で動作する部品が採用されているため、バッテリーなしには車を動かすことができません。

車のバッテリーは大きく2種類に分けられますので、詳しくご紹介します。

12V補機バッテリー

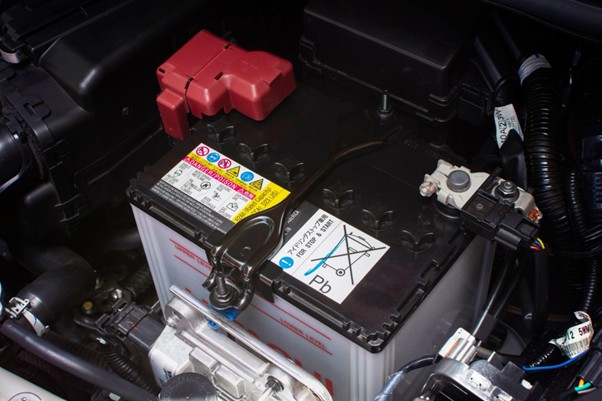

補機バッテリーはエンジン、電装品など車内のほぼすべての電気部品に電力を供給しており、12Vの鉛蓄電池が使用されます。

鉛蓄電池はボックス型の容器に電解液が入っており、プラス極、マイナス極の端子が出ています。

このバッテリーは蓄電池なので充電と放電を繰り返しており、車の走行中にはエンジンを動力とする発電機(オルタネーター)から給電されます。

エンジンOFFの状態やアイドリングストップ中には発電機が作動しませんので、車に必要な電力は補機バッテリーから供給されています。

補機バッテリーはエンジンルーム内やトランクルームに搭載されています。

電動車の駆動用バッテリー

以前は車のバッテリーというと補機バッテリーを指していましたが、HEV(ハイブリッドカー)やEV(電気自動車)の登場によりもう一つのバッテリーが搭載されました。

それが車の走行用に使用する駆動用バッテリーです。

HEVやEVは走行時の動力の一部、またはすべてに電動モーターを使用しており、その動力源として駆動用バッテリーが搭載されます。

駆動用バッテリーは重たい車を走行させるだけの性能が必要なため、補機バッテリーとは比べ物にならない高電圧バッテリーです。

バッテリーの種類としてはリチウムイオン電池やニッケル水素電池が使用されており、非常にエネルギー密度の高いバッテリーとなっています。

搭載場所は車によりますが、かなり大きなサイズなので床下に搭載されることが多いです。

バッテリーの寿命ってどういう状態?

バッテリーには「寿命」と呼ばれるものがあり、寿命を迎えたバッテリーは大きく性能が低下します。

バッテリーあがりとは?

バッテリーの寿命を明確に表す現象の一つに「バッテリーあがり」があります。

これは主に補機バッテリーで起こることですが、バッテリーの電圧が極端に低下して給電機能が大幅に低下することです。

バッテリーあがりになると大きな電力の必要な電装品が使用不能となり、特にエンジンの始動ができなくなります。

バッテリーあがりは経年劣化による性能低下のほかに、エンジンをかけない状態で灯火類や空調を長時間使用したときに発生します。

バッテリーの寿命を見分ける方法

バッテリーあがりはライトを消し忘れたりして不意に発生することもありますが、バッテリーの寿命かどうかを見分ける方法があります。

エンジン始動が不安定

エンジンの始動時になかなか始動しなかったり、何度キーを回してもエンジンがかからなかったりする場合、バッテリーの寿命を疑いましょう。

劣化したバッテリーではエンジンの動作に十分な電力が供給できないため、特に始動時に不具合が発生します。

一度エンジンがかかれば、その走行中はオルタネーターの発電で給電できるのですが、その後にエンジンOFFするとまた同じ状態に戻ります。

灯火類の明るさ減少

バッテリー性能が低下することで灯火類の明るさなどが減少することがあります。

特に大きく変動するのはヘッドライトで、エンジンをかけない状態で点灯した際に暗かったりすると、バッテリーの寿命が近い可能性があります。

バッテリー電圧の低下

バッテリーの寿命は、バッテリー電圧の測定で判断可能です。

補機バッテリーは12Vの電圧を持っていますが、実は経年劣化が進むことで電圧は少しずつ低下します。

測定の結果10~11Vになっているとバッテリーがかなり劣化していることになります。

バッテリー電圧は自動車修理工場や自動車用品店などで測定してもらえるので、気になったら見てもらいましょう。

バッテリー液の状態

バッテリーの劣化が物理的に判断できるのがバッテリー液の状態です。

補機バッテリー内には電解質として希硫酸が入っており、電解質の量は半透明のバッテリーボックスで目視確認できます。

バッテリー液が規定値以下になっていると、バッテリー性能が大きく低下しているサインとなります。

バッテリー液の減少は自然蒸発や電気分解、液漏れなどで発生するので、点検の際にバッテリー液の状態もしっかり確認しましょう。

12V補機バッテリーは数年ごとに交換が必要

補機バッテリーは車に乗り続ける限りは必要ですが、劣化の進行によって数年ごとに交換が必要な部品です。

補機バッテリーの寿命は2年程度

補機バッテリーは充放電を繰り返すと電解質や電極が劣化するため、およそ使用開始から2年程度で寿命を迎えます。

バッテリーあがりが起こるようになると早急に交換しなければなりませんが、それ以前にもバッテリー電圧の低下が分かった時点で交換しておくと安心です。

バッテリー交換に修理工場や自動車用品店に行こうにも、車がバッテリーあがりで動かないのでは不便です。

点検や車検の際にバッテリー劣化が判明したら、すぐに交換するとよいでしょう。

補機バッテリーの交換方法

補機バッテリーの交換は業者に依頼する方法のほか、手順が分かれば個人でも可能です。

補機バッテリーの交換をしているのは自動車修理工場や自動車用品店、ガソリンスタンドなどで、バッテリー本体の費用+交換費用で対応してくれます。

交換時間も数十分程度なので、すぐに修理可能です。

個人で行う場合は新しいバッテリーを購入し、以下の手順で交換します。

①エンジン停止

②バッテリーのマイナス端子→プラス端子の順番で取り外す

③バッテリー本体の固定金具を外す

④新品のバッテリーを取り付けて金具で固定

⑤プラス端子→マイナス端子の順番で取り付けて完了

ただし個人で修理した場合は古いバッテリーの廃棄やショートの危険もあるので、不慣れな場合は業者に依頼するのが安心です。

補機バッテリーの交換費用

補機バッテリーの交換はバッテリー本体こそ費用はかかりますが交換費用は安価です。

バッテリー本体はサイズやメーカーによって結構値段が上下しますが、おおよそ1~3万円の間です。

中には数千円の低価格バッテリーや高性能な4万円を超えるものもありますが、一般的な車なら1万円前後のもので十分でしょう。

交換費用についてはどの業者でも2~4千円程度で、古いバッテリーの廃棄もお願いできるので個人で行うよりかなりお得です。

電動車の駆動用バッテリーは長寿命

電動車の駆動用バッテリーは補機バッテリーと大きく違い、基本的に交換は必要ありません。

駆動用バッテリーは10年以上使用可能

電動車は駆動用バッテリーが動力源になっていますので、非常に高性能、高寿命のバッテリーが採用されています。

そのため昔の車種でも10年以上の寿命が確保されているので、滅多なことでは交換しません。

ただし駆動用バッテリーも使用に応じて劣化は進行しており、バッテリー容量の低下を招きます。

電動車は容量低下によって航続距離が減少しますので、年式の古い電動車がバッテリー交換をしている例はあります。

駆動用バッテリーは交換に何十万円もの高額費用が必要なため、よほどのことがなければ交換する必要はないでしょう。

電動車の補機バッテリーあがりの対応は専門家に

電動車には実は駆動用バッテリーのほかに補機バッテリーも搭載されており、状況によっては補機バッテリーあがりが起こることがあります。

大容量の駆動用バッテリーがあれば補機バッテリーなど不要なように思いますが、電動モーターなど電動走行関係以外の車の電装品はエンジン車と同じものが使われます。

そのため電装品への供給には12Vバッテリーが必要であり、その電源として補機バッテリーがあるのです。

電動車も補機バッテリーがあがると車のシステムが起動せず、駆動用バッテリーに充電がされていても走行不能となります。

補機バッテリー交換で対応できる場合がほとんどですが、HEVやEVの場合にはほかにバッテリーあがりの原因があるかもしれないので、専門家に一度点検してもらうのがよいでしょう。

補機バッテリーがあがってしまったときの応急処置

補機バッテリーがあがると車は走行できなくなりますが、出先であがってしまうと移動もできず緊急事態です。

そんなときには応急処置が可能です。

補機バッテリーが出先であがってしまったときはどうする?

補機バッテリーのあがりに対しては「ジャンプスタート」という対処法があり、一時的に車を走行状態に戻せます。

ジャンプスタートはほかの車のバッテリーを接続することでエンジンを始動させる方法です。

一度エンジンが始動すれば、その後の給電はエンジンのオルタネーターから行えるので、補機バッテリーがあがっていても走行可能に戻ります。

またHEVやEVも同様の方法で走行可能になりますので、出先でバッテリーがあがったときには周囲の車に助けを求めましょう。

ジャンプスタートには「ブースターケーブル」という接続用ケーブルが必要なので、普段から車に備え付けておくと安心です。

ブースターケーブルは赤と黒の2本になっており、赤をプラス側、黒をマイナス側につなぎます。

ジャンプスタートの方法は以下のとおりです。

(以下バッテリーあがり車をA車、救援車をB車とします。)

①A車のバッテリープラス端子に赤ケーブルをつなぐ

②B車のバッテリープラス端子に赤ケーブルをつなぐ

③B車のバッテリーマイナス端子に黒ケーブルをつなぐ

④A車のバッテリーマイナス端子に黒ケーブルをつなぐ

⑤B車のエンジンを始動して5分程度待つ

⑥A車のエンジンを始動する

エンジンが始動したらつなげたのとは逆の順番でケーブルを外し、応急処置は完了です。

この状態では補機バッテリーはまだ弱った状態で、一度エンジンを停止すると再始動できなくなるため、エンジンをかけた状態でバッテリー交換可能なところまで移動しましょう。

電動車は他車へのジャンプスタートは厳禁

HEVやEVの電動車側のバッテリーあがりに対してはジャンプスタートが可能ですが、電動車を救援車にするのは厳禁です。

これはガソリン車と電動車の補機バッテリーの扱いが違うためで、電動車は補機バッテリーがシステム関係の電装品のみに給電するので容量が小さいのです。

そのためガソリン車のスターターを起動させるのに不十分なばかりか、電動車側のシステムにエラーや故障を発生させることも。

ほとんどの自動車メーカーが電動車を救援車にすることは禁止していますので、緊急事態であっても注意しましょう。

バッテリーを長持ちさせる乗り方とは?

補機バッテリーはうまく運用することで長持ちさせることが可能で、しっかり補機バッテリーへの充電を行うことでバッテリーあがりの可能性を少なくできます。

最低週30分は車を走らせる

補機バッテリーの充電はエンジンで発電機を動かして行っていますので、週30分でも車を走らせると充電できます。

車を長い間動かさないでいると、補機バッテリーは自然放電によって容量が低下しており、あまりに長期間だとそれだけでバッテリーあがりします。

また近所のコンビニに1、2分だけ走行させるような使い方もバッテリー容量を低下させるので、30分程度の連続走行をしてあげるとよいでしょう。

ライト、室内灯の消し忘れを防ぐ

補機バッテリーはエンジン始動のほかにライトなどの電装品の電源ですが、意外とライトや室内灯はバッテリー消費が多いものです。

車を停車した後にライトや室内灯を消し忘れてしまうと、それだけでバッテリーあがりになることがあります。

特に室内灯は外から見えづらく意外と気づきにくいので、車から降りる際にはチェックしておきましょう。

夜間走行を減らす

夜間走行時にはヘッドライトを使用し、バッテリーの負担が比較的大きくなるため、わずかではありますが劣化の進行が早くなります。

夜間走行を控えるほどではありませんが、バッテリーを長持ちさせるためには減らし気味にしましょう。

バッテリー液を定期的に点検する

バッテリー液の減少は直接的に影響しますので、定期的に点検をしてバッテリー液が減少していたら、交換を考えましょう。

バッテリーが上がった車でも買取可能なサービスがある

車がさまざまな事情で不要になった場合、長期間放置してしまうことがあります。

その期間にもよりますが、多くの場合バッテリーは完全にあがってしまい、不要な車を売りに行こうにも移動すらできないことが多いです。

そんなときは、いちいちバッテリー交換に費用をかけるより、不動車でも買取可能なサービスを利用すると便利です。

車買取専門のユーポスでは不動車の買取も実施しており、Web上の無料査定や出張買取によって車の移動をせずに買取可能です。

もしバッテリーあがりで動かない車を手放したいときには、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

車のバッテリーは縁の下の力持ちで目立たない存在ですが、ひとたび寿命を迎えると交換が必要な部品です。

バッテリーあがりによって手間のかかる対処が必要なため、劣化したバッテリーは早めに交換するようにしましょう。

また補機バッテリーと電動車のバッテリーでは扱いが違うので、注意しながら対処しましょう。

車買取専門であるユーポスでは、買取専門サービスのメリットを生かした高額買取を実施しています。

バッテリーあがりの車も買取していますので、不要な車がありましたらWeb上から無料査定を行うか、電話でぜひご相談ください。

▼あわせて読みたい記事▼