大事に乗ってきた車に重課税ってひどくない?廃止要望も強い13年で高くなる自動車税制度とは?

日本では昔よりも一台の車に長く乗り続ける人が増えており、平均使用年数は13年を超えるなど車を大事にする人は多いです。

ですが、日本の税制では自動車税が13年経過時点で増加する重課税制度となっており、長く乗り続ける人ほど維持費が増加してしまいます。

一方で、以前からこの制度に対して廃止要望も多く、多くの機関から提言がなされています。

今回は自動車税の重課税に関する現状や、将来の展望について紹介します。

日本の自動車税の現行制度とは?

自動車税は車を所有しているユーザーに納税義務のある税金ですが、車の維持費のうちで大きな割合を占めるものです。

まずは自動車税の制度の内訳をご紹介します。

自動車税の概要

自動車税は毎年4月1日時点で車を所有(登録)しているユーザーが収める税金で、1年分の税金を一括で支払います。ユーザーとは車の車検証に記された所有者を指し、登録された住所に納税通知が送られてきます。

自動車税は地方税の一つですが、普通車と軽自動車では納税先が異なります。普通車は都道府県、軽自動車は市区町村になっており、それぞれ車の登録を行った先です。

また、自動車税は車の排気量に応じて税額が設定されており、大型車ほど負担の大きな制度となっています。

自動車税額はいくら?

では次に、2025年4月現在の自動車税額をご説明します。

普通車の自動車税

普通車の自動車税は排気量1Lから0.5Lごとに税額が変動する制度になっており、6L超まで細かく分かれています。

また令和元年(2019年)10月に自動車税の制度が変更されており、数千円程度減税されて負担が少なくなりました。ただし、令和元年10月以前の車は自動車税額が据え置きなので、新しい車ほど負担が少ない制度です。

そして、新車登録から13年超えた場合は「重課税」に切り替わり、税額が大幅に増税されます。重課税の金額も排気量によって変わりますが、排気量の小さなものでも4,000~5,000円、大排気量になると10,000円以上も増額されてしまいます。

重課税の目的については後述します。

|

総排気量 |

令和元年10月以降の新車新規登録車 |

令和元年9月30日以前の新車新規登車 |

新車登録から13年超え (重課税) |

|

電気自動車 |

25,000円 |

29,500円 |

– |

|

1L以下 |

25,000円 |

29,500円 |

33,900円 |

|

1L超~1.5L以下 |

30,500円 |

34,500円 |

39,600円 |

|

1.5L超~2L以下 |

36,000円

|

39,500円 |

45,400円 |

|

2L超~2.5L以下 |

43,500円 |

45,000円 |

51,700円 |

|

2.5L超~3L以下 |

50,000円 |

51,000円 |

58,600円 |

|

3L超~3.5L以下 |

57,000円 |

58,000円 |

66,700円 |

|

3.5L超~4L以下 |

65,500円 |

66,500円 |

76,400円 |

|

4L超~4.5L以下 |

75,500円 |

76,500円 |

87,900円 |

|

4.5L超~6L以下 |

87,000円 |

88,000円 |

101,200円 |

|

6L超 |

110,000円 |

111,000円 |

127,600円 |

軽自動車の軽自動車税

軽自動車は日本独自規格の車であり、排気量は660ccまでに限定されています。自動車税の制度上は、税額は1種類のみです。

軽自動車の場合は平成27年(2015年)の税制改定で増税されており、昔の車のほうが3,600円安くなっています。ただし、軽自動車でも13年経過時からは重課税が設定されています。

軽自動車の重課税額は、平成27年3月31日以前の車を基準とすると5,700円の増額になっており、増額の割合は非常に大きなものとなります。

|

|

平成27年4月1日以降の新車新規登録車 |

平成27年3月31日以前の新車新規登車 |

新車登録から13年超え (重課税) |

|

軽自動車 |

10,800円 |

7,200円 |

12,900円 |

自動車税の使い道とは

自動車税は普通車なら都道府県、軽自動車なら市区町村に収められますが、その使い道は多岐にわたります。

自動車税と聞くと自動車関連に使用される税金かと思われがちですが、実は普通税なので用途に制限はありません。道路整備に充てられることもありますが、現在は福祉や教育などにも充てられており、地方自治体の重要な財源になっています。

ですが、自動車ユーザーが負担する「自動車税」という名目にもかかわらず、一般財源になっている点には昔から賛否両論があります。

また、普通車と軽自動車の税額の大きな差も問題視されており、自動車業界からは見直しの論議が毎年のように起こっています。

▼あわせて読みたい記事▼

車にかかる税金を徹底解説!金額から支払いタイミングまで紹介します

なぜ13年経過したら重課税が起こるのか?

今回のテーマである「重課税」については自動車税の問題点の一つになっていますが、現行制度について、まずご説明します。

自動車税重課税の理由

自動車税が13年経過時で重課税になるのは、環境負荷の高い車の乗り換え促進が目的になっています。

車の環境対策は年々向上しており、燃費向上やCO2排出量の削減、有害物質の排出削減などの性能が高くなっています。そのため電気自動車やハイブリッド車など、環境性能が特に高い車種には自動車税の優遇措置(グリーン化特例)などもあります。

重課税に関しては、13年というのは一つの目安ですが、税金額を高くすることで古い車にデメリットを与え、新型車への乗り換えを増やすための制度です。

ただし電気自動車、ハイブリッド車などは特例として重課税が免除されており、制度の目的に沿ったものとなっています。

自動車重量税も同様に重課税がある

車の税金には自動車税のほかにも自動車重量税や自動車取得税といったものがありますが、そのうち自動車重量税に関しても重課税があります。

自動車重量税は車の車検時に納税する税金で、もともとは「道路特定財源」として道路の整備、保全などに限定した制度でした。しかし2009年の改定時に特定財源制度が廃止されており、現在は一般財源化してしまっています。

そのため自動車税と同じくいまだに賛否両論の的であり、自動車業界からは自動車税と併せて改善を求める声が絶えません。

自動車重量税の重課税は新車から13年経過時と18年経過時の2段階で設定されており、こちらも環境負荷の高い古い車の乗り換えを促進するための制度です。

13年経過前に乗り換えすれば負担軽減に

自動車税、自動車重量税ともに13年という年数が大きな節目になっており、車の乗り換えを考える一つのタイミングになるでしょう。

重課税による年間負担額は大きなサイズの車ほど大きくなっており、古い車を保有し続けるほど累計の負担増分が積み重なります。13年経過前に新車、もしくは中古車に乗り換えをすれば維持費が減少するだけでなく、車種によっては燃費などの向上で維持費をより抑えることも可能になります。

ただし、値段の安さから年式の古い車に乗り換えしてしまうと、13年が早めに来てしまうので、維持費の減少には年式の新しい車種がオススメです。

ユーポスでは車の高額買取を実施しており、買取専門店のメリットを生かした買取額を提示できます。年式が13年に近い車や超えた車もしっかり買い取りしますので、乗り換え費用の確保に役立つでしょう。

在庫を持たない分、販売・買取店より少ない運営コストで済むため、下取りなどに比べて高めの買取額が期待できます。

海外では古い車ほど税金が安くなる?

自動車税と同様の制度は世界各国にもあり、車の維持費に税金が含まれるのはスタンダードです。

しかし日本と海外の税制では違う点も多く、主要国では古い車の扱いは海外のほうがよい場合も。

日本と海外の税制、特に13年超えのような古い車への扱いを説明します。

負担の多い日本の税制

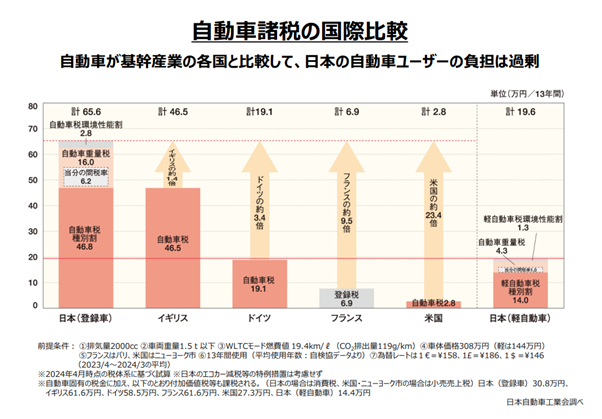

出典:提供元: トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト https://share.google/bOQoMw2sdJle2oHGB

日本では車にかかる税金は自動車税、自動車重量税、環境性能割(旧自動車取得税)などがありますが、これらの負担は諸外国と比べるとかなり大きいものです。

なお、日本では排気量ベースや重量ベースで税金が決まるのに対し、諸外国ではCO2排出量など別の基準で決められています。

トヨタ自動車が公表しているデータによると、イギリス、ドイツ、フランス、アメリカと自動車諸税を比較したところ、日本の負担が非常に大きいことが分かります。

特に自動車税に相当する税金はドイツ、フランス、アメリカが日本の半分以下になっており、可視化されるとその差の大きさに驚きます。アメリカの税金に対して日本は23.4倍もの開きがあり、日本の水準がいかに高いかが分かります。

イギリスに関しては自動車税の部分は日本と大差はありませんが、自動車重量税などほかの税金がありませんので、トータルで見ると日本のほうが負担大です。

こういった点からも、日本の自動車業界からは税制見直しの声が多く上がっており、車所有のハードルを下げる努力が続けられています。

海外ではクラシックカーなどに優遇あり

古い車に関しては日本では13年以上経過すると負担増となりますが、海外では逆に優遇措置があります。

・アメリカ

アメリカの場合はもともとの税金額が日本に比べてかなり低いため、古い車に関しては税金ではなく各種規制に対して優遇措置があります。

21年以上経過した車に対してはEPA(米国環境保護庁)が定める排気ガス規制が免除されており、古い車が最新の環境規制に適合していなくても乗り続けることができます。

また、俗に25年ルールと呼ばれる制度は、25年以上経過した車の保安基準が免除され、構造的に最新の保安基準に適合していなくても走行可能となります。

このルールは輸入車にも適用されるため、近年は25年以上経過した日本車がアメリカに続々輸入されるようになっており、日本車のクラシックカーブームが来ています。

・イギリス

イギリスには歴史の長い自動車メーカーが多くあり、クラシックカーに対する優遇措置もあります。

40年以上経過した車は自動車税が免税されており、古い車のほうがかなり有利な制度です。

イギリスではクラシックカーを愛好する文化が浸透していますが、長く所有すれば負担が軽減される制度です。

・ドイツ

ドイツには「オールドタイマー」と呼ばれる制度があり、30年以上経過した車には税金などに優遇措置があります。

30年経過した車種にはクラシックカーの証である「Hナンバープレート」が付与され、貴重な文化財として認定されます。

その効果もあり、ドイツでは数多くのクラシックカーが現役で走っています。

是正が期待される2026年度税制改正

自動車関連諸税による負担が問題となる中、経済産業省は2026年度の税制改正に向けてその改善に取り組んでいます。現行の税制は2025年度で期限を迎えるため、次回の改正に向けて自動車関連企業や団体が、改正に対する要望書を発効しています。

自工会やJAFなどの要望には自動車諸税の廃止や評価基準の見直しなどが盛り込まれ、これら要望書をまとめた形で経済産業省が「令和8年度税制改正に関する経済産業省要望」を出しました。

これは自動車関係以外も含まれますが、自動車関連の部分は以下の要望が出されています。

(1)国内市場の活性化のための環境性能割の廃止等取得時の負担の軽減

(2)カーボンニュートラルに資する保有時の課税のあり方の見直し

(3)「新たなモビリティ社会」を踏まえた見直し

車の取得時に発生する環境性能割については明確に廃止が要望されており、改正の第一段階として取得時負担の軽減が期待されます。

そのほかの自動車税、自動車重量税については直接の言及はありませんが、「公平・中立・簡素な課税のあり方」を検討するとなっており、多少なりとも負担軽減になる税制改正に期待したいところです。

▼あわせて読みたい記事▼

車を売るときには税金ってかかるの?所得税や還付制度について詳しく説明します

まとめ

自動車税の重課税は昔から疑問視されることの多い制度で、現時点では13年以上の車を保有すると税金負担が増加します。

大事に車を乗り続けてきたユーザーに不利な制度であり、諸外国のクラシックカーへの優遇措置を見ても日本の税制は課題が多いものです。

自動車業界からも改正要望が数多く提言されながら、なかなか改正に至っていませんが、2026年度の税制改正で自動車関連税にメスが入れられるのを期待したいですね。

ユーポスでは13年以上経過した車や、もっと古いクラシックカーでも買取を行っており、余計な経費を削減することで最大限お客様へ還元しています。

また、動かなくなってしまった車の引き取りも可能なので、古い車の扱いにお困りの方はぜひ一度ご相談ください。